La chanson, l’essai, le théâtre ou le roman, autant d’avenues empruntées que j’analyserai ici, autant de manières de redire et de rejouer le cas Fritzl pour en produire une narration qui expose la douleur, l’explique, la soigne même, parfois.

Homo homini lupus

En avril 2008, les médias du monde entier s’emparent d’une nouvelle si sordide qu’elle en devient immédiatement sensationnelle : Josef Fritzl, ingénieur retraité de la petite ville d’Amstetten en Basse-Autriche, aurait séquestré sa fille Élisabeth pendant vingt-quatre ans. Après l’affaire Kampusch qui avait fait la manchette en 20061, l’image du pays de Sissi et de La Mélodie du bonheur est à nouveau éclaboussée : something is rotten in the State of Austria…

L’ogre subira son procès en temps et lieu. Tous les experts imaginables se pencheront sur son cas et livreront un lourd diagnostic qui lui vaudra l’emprisonnement à vie. La victime, quant à elle, sera protégée par les autorités et ainsi rendue inaccessible aux yeux des curieux.

Au-delà de la fascination trouble que suscitent de telles horreurs, ces histoires posent d’abord un défi à toute société soucieuse de se comprendre elle-même.

Tandis que la science tente, de manière objective, de comprendre, de cerner, d’endiguer même, le problème que posent des psychopathes tels que Josef Fritzl, le monde des arts, lui, s’approprie, de manière subjective, le « cas Fritzl », le manipulant et le métamorphosant en œuvre de fiction. Mais, dans un cas comme dans l’autre, le but reste le même : mettre à distance pour mieux cerner et comprendre. Car, au-delà de la fascination trouble que suscitent de telles horreurs, ces histoires posent d’abord un défi à toute société soucieuse de se comprendre elle-même.

Comment l’humain en vient-il à devenir un loup pour son semblable? Comment l’humain en vient-il à commettre le pire, mais aussi à survivre au pire? Y survit-il d’ailleurs vraiment? Ces histoires posent également un défi à l’ordre même de la représentation. Comment représenter l’irreprésentable? Pourquoi d’ailleurs chercher à le représenter, à lui donner un visage? Ce sont là des questionnements qui touchent donc tant aux sciences humaines en général, et à la philosophie plus particulièrement, qu’au domaine des arts.

La chanson, l’essai, le théâtre ou le roman, autant d’avenues empruntées que j’analyserai ici, autant de manières de redire et de rejouer le cas Fritzl pour en produire une narration qui expose la douleur, l’explique, la soigne même parfois.

Le passage du crime à l’écriture

Dans son introduction à l’ouvrage Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, Michel Foucault explique la genèse d’un ambitieux projet de recherche visant à étudier l’histoire des rapports entre psychiatrie et justice pénale. Parmi tous les documents qui constituent le corpus de ce projet, un en particulier se démarque du lot par le pouvoir de fascination qu’il exerce : le mémoire rédigé par le paysan Pierre Rivière, reconnu coupable de parricide en 1835, qui débute avec la phrase qui servira de titre à Foucault et son équipe.

« Nous avons été subjugués par le parricide aux yeux roux » (20), constate le célèbre philosophe. L’effet d’envoûtement tient d’abord aux actes criminels eux-mêmes, des actes violents abominables qui, tous, disent quelque chose et ont, en ce sens, valeur de discours. La séduction opère ensuite dans le passage du crime à l’écriture, passage au cours duquel le meurtre-récit se voit investi de la fonction d’« échangeur entre le familier et le remarquable, entre le quotidien et l’historique » (326). Foucault et ses collaborateurs tentent donc de décoder le discours découlant de la production de crimes effroyables « comme autant de symptômes signifiants » (300) et posent deux questions simples, mais fondamentales : « Leurs actes [au peuple muet des campagnes] sont des discours; mais que disent-ils, et pourquoi parlent-ils cette langue effrayante du crime? » (301)

À l’instar de Foucault et cie, je me pose aussi ces deux questions. Ainsi, en présentant un bref échantillon de la production artistique inspirée par l’affaire Fritzl, je tenterai d’en dégager le message implicite.

Une réalité qui dépasse la fiction

Dans les près de deux cents ans écoulés depuis l’affaire Rivière, la mise en récit de crimes immondes s’est multipliée et accumulée parfois – ironie du sort – telle, justement, un tas d’immondices. Cette entrée du règne de la souillure dans l’univers de la parole (pour emprunter ici aux concepts élaborés par Paul Ricœur dans La symbolique du mal), cette vaste opération de recyclage du Mal frappe l’imaginaire, fascine aujourd’hui comme hier.

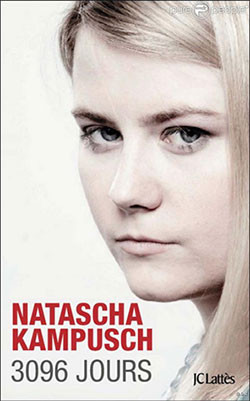

Dans un texte percutant sur le cas Natascha Kampusch, Gegen die Liebe [Contre l’amour], Rainer Just, comparatiste à l’Université de Vienne, étudie le système d’échos qui existe entre littérature et réalité pour conclure que si la réalité, comme le veut l’adage, tend à imiter l’art, elle l’imite parfois en le radicalisant à l’extrême. Ainsi, à titre de comparaison, Just mentionne The Collector, roman de John Fowles (1963) qui relate le rapt d’une jeune fille aux mains d’un psychopathe, rapt qui se solde après huit semaines d’enfermement par la mort de la victime. Or, Just nous le rappelle, les huit semaines fictives se transforment en huit années bien réelles pour la jeune Kampusch, enfermée de 1998 à 2006 dans la cave de Wolfgang Priklopil en banlieue de Vienne.

Rainer Just ne savait pas si bien dire quand il affirmait que la réalité dépasse, en radicalité, l’art.

Just ne savait pas si bien dire quand il affirmait que la réalité dépasse, en radicalité, l’art. En effet, au moment de signer son essai en 2006, il ne peut deviner que deux ans plus tard sortira d’une cave similaire, à une centaine de kilomètres de Vienne, une autre femme, Elisabeth Fritzl, enfermée par son père Josef pendant vingt-quatre ans, trois fois plus longtemps que Kampusch. Ainsi, du 29 août 1984, alors qu’elle venait tout juste d’atteindre l’âge de la majorité, jusqu’au 26 avril 2008, Elisabeth Fritzl est maintenue captive dans une cave aménagée sous la maison familiale du village d’Amstetten. C’est là qu’elle passera vingt-quatre années de sa vie d’adulte, au côté de trois des sept enfants qu’elle aura avec son père.

Le cas Fritzl vu par la chanson

C’est d’abord à contrecœur que la germaniste en moi, habituée à la grande littérature, s’est crue obligée de commencer sa revue des multiples visages du cas Fritzl par la chanson Wiener Blut [Sang viennois] du groupe de métal industriel Rammstein, chanson parue un an et demi après les faits sur le disque Liebe ist für alle da [L’amour est là pour tous]. Et pourtant, force m’est de constater que cette chanson réussit à évoquer par son imagerie l’essence même de l’histoire.

En bref, il y est question de ténèbres, de solitude, de tristesse pour l’éternité, d’un paradis sous la maison. Or, cette dernière image est une antinomie par excellence puisqu’un paradis chtonien, souterrain, n’est en effet rien d’autre que l’enfer. Et puis, finalement, Rammstein, figure de proue de la Neue deutsche Härte [Nouvelle dureté allemande], ne peut renier son bagage génétique teuton. Le titre d’abord est une référence directe à la valse et l’opérette de Johann Strauss. Puis, de manière plus subtile, le ton même avec lequel ouvre la chanson rappelle Le Roi des Aulnes du grand Goethe, histoire à peine voilée de séduction pédophile.

Le cas Fritzl vu par l’essai

Le deuxième visage du cas Fritzl se situe dans un registre plus « noble » que Rammstein puisqu’ il s’agit après tout d’un texte d’une récipiendaire d’un Nobel de littérature. Mais le registre n’en est pas moins hard core puisque l’auteure n’est nulle autre qu’Elfriede Jelinek, bien connue pour ses attaques au vitriol contre son pays, l’Autriche, lui assurant la réputation de Nestbeschmutzerin [salisseuse de nid]. Son essai Im Verlassenen, court texte au titre quasi intraduisible2, paraît le 1er mai 2008, cinq jours à peine après l’extraction d’Elisabeth Fritzl et de la moitié de sa progéniture de la cave d’Amstetten.

Fidèle à ses habitudes, Jelinek mêle l’éminemment privé – la sphère intime d’une sexualité qui transgresse tous les tabous – avec l’éminemment politique – la sphère publique d’une Autriche qui n’expose ses attraits touristiques que pour mieux masquer la pestilence de son passé nazi et la lâcheté de son présent républicain; une lâcheté qui se traduit premièrement par un ordre patriarcal tout puissant qui avilit et réifie plus faible que soi et deuxièmement par l’obsession de ses compatriotes pour l’ordre, le règne des apparences et le maintien de leur bonne réputation : « On ne veut pas d’histoire, dit-on parfois en Autriche, quand on veut éviter la rébellion. En public, le calme doit régner […] Les politiciens redoutent, maintenant que tous ont été sauvés qu’il était encore possible de sauver, la diffamation de l’Autriche, ce serait épouvantable. Déjà, on n’entend plus les cris qui résonnaient de la cave, car on ne pouvait évidemment pas les entendre du tout, il n’y avait ni faille ni fissure qui auraient été assez grandes pour des cris s’ils avaient essayé de s’échapper. Il n’y avait que de petites fentes de ventilation. Le père s’y connaît en fentes, dans les murs et dans les corps aussi, féminins surtout, c’est lui qui les a faites après tout. Il est vrai qu’il a tout fait parce qu’il pouvait tout faire. Dieu soit loué. »

Jelinek mêle la sphère intime d’une sexualité qui transgresse tous les tabous avec la sphère publique d’une Autriche qui n’expose ses attraits touristiques que pour mieux masquer la pestilence de son passé nazi et la lâcheté de son présent républicain.

Comme toujours chez Jelinek, on ne fait pas dans le pathos; aucun apitoiement sentimental sur le sort des victimes, mais bien plutôt une ponction chirurgicale dans le tissu social autrichien, dans le tissu social de toutes les sociétés post-industrielles, opération qui se solde par un diagnostic implacable : le tissu social, à commencer par sa plus simple unité, la famille, est infecté d’un Mal dont il ne guérira pas – une violence érigée en système qu’il convient de dénoncer. Pire, cette société déshumanisée est condamnée à assister à l’éternelle représentation de son propre déclin : « L’Autriche est un petit monde dans lequel le grand monde répète. C’est dans les oubliettes de la cave d’Amstetten, un monde encore plus petit, qu’a lieu la représentation, chaque jour, chaque nuit. Aucune représentation n’est annulée pour quoi que ce soit. Même les naissances font partie du quotidien et donc de la représentation. Il ne peut y avoir que des représentations ».

Le cas Fritzl vu par le théâtre

Cette ubiquité de la représentation, cette omniprésence d’une auto-mise-en-scène, d’un univers axé sur la performativité se fait sentir de manière particulièrement troublante dans Conte d’amour, pièce de théâtre de 2012 d’Anders Carlsson et mise en scène par le vidéaste de formation Markus Öhrn, troisième visage du cas Fritzl que je souhaite analyser ici, bien qu’il serait plus approprié de parler d’un masque-miroir3 que d’un véritable visage.

Présentée en mai 2013 au Festival TransAmériques de Montréal, cette pièce in-ter-mi-na-ble – elle dure trois heures – présente le quotidien halluciné d’Elisabeth Fritzl et ses enfants. Captifs dans leur cave, comme le public dans la salle, les comédiens s’adonnent à des numéros grotesques de karaoké, à des séances de frasques boulimiques ou masturbatoires, le tout via deux caméras qui projettent ces performances sur deux écrans. Un troisième écran présente en boucle pendant la première demi-heure du spectacle une vidéo d’une bétonnière en fonction et de l’érection graduelle d’un mur de briques, faisant ainsi référence à la genèse de l’histoire, l’époque où Josef Fritzl construisait petit à petit son arche de Noé sous la terre, avec la bénédiction des autorités autrichiennes soit dit en passant, qui lui octroyaient des subventions pour rénovations.

Pour l’anecdote : je n’ai réussi à endurer que la moitié de la pièce. Après 90 minutes de cette torture, je me suis prise à me regarder « regarder » et à me dire : mais qu’est-ce que je fais ici quand je pourrais être à la maison avec mon mari et mon tout petit bébé? Comme je suis avant tout une littéraire, le texte m’a énormément manqué. Il s’agissait surtout de reprise de chansons populaires, d’écholalies censées, j’imagine, reproduire la vacuité de cet univers autiste. Le moment que j’ai trouvé le plus parlant, si j’ose dire, a été celui où les personnages tel un chœur grec récitent d’une seule voix un texte référant au père primitif, violent, jaloux, incestueux, texte évidemment inspiré de Totem et tabou de Sigmund Freud.

"C’est un conte sans histoire. Ç’aurait été une forme d’abus envers les vraies victimes de Fritzl que de tenter de raconter leur histoire", Markus Öhrn.

Sur le texte minimaliste, le metteur en scène Markus Öhrn s’explique dans une interview : « C’est un conte sans histoire. Ç’aurait été une forme d’abus envers les vraies victimes de Fritzl que de tenter de raconter leur histoire. […] Il n’y a donc pas de récit, avec des personnages définis, une courbe dramatique, un développement, mais, lentement, une atmosphère qui s’installe. […] C’est une atmosphère à la fois éthérée et hypnotique, qui instille un sentiment de claustrophobie. » Au cours de cette même interview, Öhrn dévoile les fondements théoriques sur lesquels se base la vision pessimiste de l’amour illustrée dans Conte d’amour, à savoir l’essai de Rainer Just, Contre l’amour, mentionné en introduction et sur lequel je me permettrai une courte digression théorique pour aborder l’ordre de la représentation, avant de conclure avec le quatrième et dernier visage du cas Fritzl.

Le visage du Mal : un défi posé à l’ordre de la représentation

Dans Contre l’amour, un texte, je le rappelle, publié en 2006 au lendemain de l’affaire Natascha Kampusch, Just exprime ses appréhensions face au contenu éventuel du livre dont la victime Natascha Kampusch avait alors annoncé l’écriture. Selon Just, Kampusch ne devrait pas s’en tenir aux faits vécus par un témoignage qu’on classerait en librairie sous la rubrique non-fiction, mais devrait nécessairement chercher à transcender la réalité par le biais de la littérature. Au-delà des faits, livrer finalement une réponse au pourquoi des faits, en livrer la dimension politique; au-delà du témoignage du vrai trauma d’avoir été possédée comme une chose, Kampusch devrait rendre compte d’une idée radicale, romantique, de l’amour comme exclusif, éternel, inconditionnel et morbide, une idée qui nous concerne tous.

Si Rainer Just a lu le livre de Kampusch, publié en 2010 sous le titre de 3096 jours, je ne sais pas ce qu’il en a pensé. Très certainement, il a dû déplorer l’absence de littérature, d’esthétisation; difficile de faire de l’or avec toute cette boue. Il a pu cependant apprécier l’absence de complaisance victimaire et une étonnante clairvoyance pour une jeune personne ayant passé ses années de formation à la merci d’un fou; je la cite : « Cette société a besoin de criminels comme Wolfgang Priklopil, pour donner un visage au Mal qui l’habite et le tenir à distance. Elle a besoin de ces images de caves transformées en cachots, pour ne pas avoir à regarder dans toutes ces maisons où la violence montre son visage lisse et bourgeois. Elle a besoin de victimes de cas spectaculaires comme le mien pour se décharger de la responsabilité des crimes quotidiens commis sur des victimes anonymes que l’on n’aide pas – même si elles réclament de l’aide. » (218)

Ce mystérieux visage du Mal que tous aimeraient voir; il semble bien qu’il défie l’ordre même de la représentation. Dans un livre intitulé Im Keller [Dans la cave], Jan Philipp Reemtsma, germaniste de formation et fondateur du Hamburger Institut für Sozialforschung, mais surtout connu en Allemagne comme héritier milliardaire de la compagnie de tabac Reemtsma, relate ses trente-trois jours passés en captivité suite à son enlèvement en mars 1996. L’ironie du sort a voulu que le champ de spécialisation de Reemtsma soit la violence, un thème sur lequel il a abondamment publié avant et après son enlèvement. Son essai Vertrauen und Gewalt [Confiance et violence] de 2008 notamment est une œuvre-maîtresse que certains critiques ont interprétée comme rien de moins que la suite logique de la Dialectique de la raison d’Adorno et Horkheimer.

Jan Philipp Reemtsma admet l’impossibilité de rendre en mots le fait d’être complètement à la merci d’une autre personne, l’état d’absolue détresse.

C’est donc avec un regard particulièrement affuté que Reemtsma a pu témoigner dans Im Keller de son expérience d’un point de vue à la fois personnel et universel. Or, il admet l’impossibilité de rendre en mots le fait d’être complètement à la merci d’une autre personne, l’état d’absolue détresse dans laquelle il se trouvait jeté; en cela, il trace en quelque sorte les limites de la représentation : « Il y a des sentiments – et ils possèdent une immédiateté tant psychique que physique – qu’on ne peut pas décrire par la comparaison avec ce que le quotidien apporte de désagréable. Ce n’est pas "ça et ça, simplement pire". C’est complètement autre chose » (196; ma traduction).

Mettant de côté toute prétention littéraire, Reemtsma désire par son récit-témoignage rendre publique une intimité, voire une complicité, avec ses ravisseurs afin de s’en libérer. Publier le récit d’une intimité forcée permet en effet une reprise de pouvoir sur son individualité et donc son humanité violée – une position nécessaire, salutaire qu’il partage incidemment avec d’autres victimes d’enlèvement qui toutes témoignent en ce sens. Je pense ici au récit de Natascha Kampusch, mais aussi à celui de Sabine Dardenne, victime dans la tristement célèbre affaire Dutroux, et à Ingrid Betancourt détenue pendant six ans dans la jungle amazonienne par les FARC.

Le cas Fritzl vu par le roman

À bien des égards, Im Keller se lit comme un traité sociophilosophique sur la violence qui permet d’éclairer la lecture du dernier visage du cas Fritzl analysé ici : le roman Claustria de Régis Jauffret paru en 2012. Ce roman accueilli par une critique dithyrambique nous donne à lire ce que Conte d’amour nous refusait : ici, il y a une histoire, un récit, avec des personnages définis, une courbe dramatique construite sur plus de 500 pages avec l’atmosphère de claustrophobie en prime évoquée déjà dans l’ingénieux « titre-valise ».

Contrairement au genre du récit-témoignage, la prétention littéraire ici est entièrement assumée et célébrée. Ainsi, Jauffret annonce la nature « purement fictive » de son livre en recourant d’entrée de jeu à la formule d’usage : « Ce livre est une œuvre de fiction. Les propos, intentions, sentiments ou caractères prêtés aux personnages relèvent de l’imagination de l’auteur. Ils ne reflètent en aucune façon ceux de personnes existantes. […] Ce livre n’est autre qu’un roman, fruit de la création de son auteur » (7).

Or, il a beau changer presque tous les noms, il n’en reste pas moins que la matière première de son œuvre lui est fournie par tous les éléments bien réels de l’affaire Fritzl. On notera la ruse toute littéraire de Jauffret qui rebaptise les trois femmes-clés dans la vie du monstre avec des noms tellement similaires qu’ils ne peuvent avoir été choisis que pour évoquer leur interchangeabilité. Ainsi, Maria, la mère, Rosemarie, l’épouse et Élisabeth, la fille, deviennent respectivement : Annette, Anneliese et Angelika. La même ruse sert à rebaptiser tous les enfants nés du deuxième lit de Fritzl, mais plus particulièrement la plus jeune victime de toute cette histoire, Felix, âgé de cinq ans qui devient ici Roman et dont le personnage tient une place centrale dans le … roman. Fritzl, quant à lui, demeure Josef Fritzl, un nom qui, comme le fait remarquer un critique littéraire, devient « l’équivalent pour l’Histoire, de “guillotine” ou “Zyklon B” » (Artus); en d’autres termes, une arme de destruction massive.

Jauffret, clairement, a fait ses devoirs; il a été sur le terrain et s’est renseigné, mais il ne dévoile ses sources qu’à demi-mot, jouant de cette fragile frontière entre réalité et fiction, pour livrer avant tout une œuvre dure, à la limite du supportable. Les lecteurs avides de détails sordides seront repus, risqueront même l’indigestion, mais ils resteront insatisfaits quant à la véracité des faits. Comme les enchaînés dans la caverne de Platon que Jauffret compare d’ailleurs à ceux qu’il appelle « le petit peuple de la cave » (11) de Papa Fritzl, les lecteurs ne se verront jamais offrir qu’un pâle reflet de la réalité. Comment savoir, par exemple, si l’anecdote mentionnée par Jauffret d’un restaurant viennois ayant ajouté à son menu le Wiener Fritzl4 est véridique? Doit-on pousser les recherches sur Internet pour prouver, quoi, au fond? Que le mauvais goût ne connaît aucune limite? On le savait déjà. Sans mauvais jeu de mots, l’anecdote est croustillante et rend bien en imagination la voracité d’une population cannibale à qui ne suffit pas de savoir que l’ogre mange les enfants, mais qui veut à son tour manger de l’ogre.

Jauffret [...] livre avant tout une œuvre dure, à la limite du supportable.

La pire image du Mal, selon Jan Philipp Reemtsma, n’est pas celle du mauvais démon, mais bien plutôt celle d’un Dieu qui comme un enfant-roi fait joujou avec ses sujets. Or, c’est exactement ce visage-là que prend Josef Fritzl dans le roman de Jauffret, un Dieu qui a droit de vie ou de mort sur toute sa tribu : « Il était comme un Dieu avant qu’il ne décide d’inventer Adam et de lui arracher une côte pour façonner sa femme. Une femelle avait bien suffi pour peupler la terre, mais cette fois ce serait Dieu lui-même qui s’accouplerait avec sa créature. Un rêve fou dont peut-être jamais personne n’avait même encore rêvé les prémisses » (278). En effet, Josef Fritzl aurait avoué aux policiers qu’il avait réalisé un beau rêve : rêve pour l’un, cauchemar pour l’autre.

À la toute fin du roman, quand les séquestrés se voient libérés, leur animal de compagnie, un oiseau, s’échappe de sa cage, mais totalement affolé ne retrouve le calme que quand, de son plein gré, il retourne dans sa cage. « La cave reste dans ma vie » (154) nous avoue Jan Philipp Reemtsma; la cave, c’est, selon lui, le lieu du Nicht-Mehr-In-der-Welt-Sein, référence inversée au concept d’Être-au-monde heideggerien. Nicht-Mehr-In-der-Welt-Sein : l’expression « ne plus être dans le monde » désignerait cet endroit sous la terre où la barbarie est possible, cet endroit hors du monde des vivants où l’existence humaine est niée.

Représenter pour faire sens

C’est donc dans cette cave, à l’intérieur de ce locus terribilis que nous sont donnés à voir les multiples visages du cas Fritzl qui, chacun à sa manière, nous disent quelque chose et permettent d’éclairer cette troublante affaire en la « représentant » sous de multiples formes et à partir d’angles différents. D’un côté, tenir à distance le monstre pour mieux le dénoncer et s’en dissocier ou, au contraire, souligner son omniprésence dans nos sociétés. De l’autre, témoigner du point de vue des victimes d’une telle expérience-limite, tenues de par leur statut au silence et à l’anonymat, et ainsi tenter de faire sens de l’insensé.

Notes :

- 1. En mars 1998, Natascha Kampusch, alors agée de dix ans, est enlevée par Wolfgang Priklopil. Le ravisseur tient sa victime captive dans un abri souterrain aménagé sous sa maison située dans la banlieue viennoise. Kampusch réussit à s’évader en août 2006.

- 2. Ce texte a été traduit en anglais par The Forsaken Place. Le titre original peut être interprété comme un mot-valise dans lequel Jelinek fusionne Verlies (cachot, oubliettes) et verlassen (abandonné). Toutes les traductions en français de ce texte sont les miennes.

- 3. J’utilise cette expression pour mieux souligner le caractère volontairement superficiel de cette pièce où il importe de mettre en lumière le narcissisme d’un père qui instrumentalise ses enfants et leur refuse toute profondeur psychique. Les multiples écrans du décor accentuent d’ailleurs l’autoréférentialité d’un tel univers de surfaces et de simulations.

- 4. Si l’anecdote est vraie, ce restaurant se serait permis un bien mauvais jeu de mots en rebaptisant ainsi la fameuse spécialité viennoise, l’escalope de veau ou Wiener Schnitzel.

Références :

- Artus, Hubert. « Romanquête : De l’affaire Josef Fritzl, Régis Jauffret tire le roman de l’année 2012. » Rue89 (3 janvier 2012).Web. 22 septembre 2015.

- Betancourt, Ingrid. Même le silence a une fin. Paris : Gallimard, 2010. Imprimé.

- Dardenne, Sabine avec la collaboration de Marie-Thérèse Cuny. J’avais douze ans, j’ai pris mon vélo et je suis partie à l’école… Paris : Oh! Éditions, 2004. Imprimé.

- Foucault, Michel. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… Un cas de parricide au XIXe siècle. Paris : Gallimard, 1973. Imprimé.

- Freud, Sigmund. Totem et tabou : interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs. Paris : Payot, 1965 [1913]. Imprimé.

- Jauffret, Régis. Claustria. Paris : Seuil, 2012. Imprimé.

- Jelinek, Elfriede. « Im Verlassenen. » Web. 22 septembre 2015.

- Just, Rainer. « Gegen die Liebe. Eine literarische Spurensuche im Fall Natascha Kampusch. » Wespennest 145 (2006). Web. 22 septembre 2015.

- Kampusch, Natascha avec la collaboration de Heike Gronemeier et Corinna Milborn. 3096 jours. Paris : JC Lattès, 2010. Imprimé.

- Öhrn, Markus. « Entretien avec Markus Öhrn. » Festival Transamériques. 2013. Web. 22 septembre 2015.

- Rammstein. « Wiener Blut. » Liebe ist für alle da. Universal, 2010. CD.

- Reemtsma, Jan Philipp. Im Keller. Hamburg : Rowohlt, 1998. Imprimé.

- Confiance et violence. Essai sur une configuration particulière de la modernité. Paris : Gallimard, 2011 [2008]. Imprimé.

- Ricoeur, Paul. La symbolique du mal, t.2 de Finitude et culpabilité. Paris : Aubier, 1960. Imprimé.

- Sophie Boyer

Université Bishop's

Sophie Boyer est professeure de langue et de littérature allemandes à l’Université Bishop’s. Elle a étudié en études allemandes à l’Université McGill où elle a obtenu son doctorat en 2000. Sa thèse qui portait sur les représentations de la femme dans la poésie d’Heinrich Heine et Charles Baudelaire a été publiée chez L’Harmattan en 2005. Ses recherches se sont tournées depuis sur la représentation du crime et de la sexualité dans la littérature de l’époque de Weimar, recherches pour lesquelles elle a obtenu la bourse Nouveaux Chercheurs du FRQSC (2006-2010). Sophie Boyer a publié également sur la littérature et le cinéma autrichiens.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre