Anthropocène : l’idée de qualifier de ce nom une nouvelle ère géologique a été proposée, au début des années 2000, par un certain nombre de scientifiques, dont Paul Crutzen, Prix Nobel de chimie. Selon ces spécialistes, les impacts des actions humaines avaient alors pris une telle ampleur qu’ils modifiaient durablement le système Terre dans son ensemble. Ainsi aurait pris fin l’holocène, une période marquée par un climat constant et modéré favorable aux développements de nos sociétés. L’anthropocène serait l’ère non seulement du réchauffement climatique, mais aussi de l’aggravation des phénomènes extrêmes (cyclones, inondations, sécheresses) et d’une érosion accélérée de la biodiversité.

Dans leur roman de science-fiction Love in the Anthropocene, le philosophe environnemental Dale Jamieson et la poète et romancière Bonnie Nadzam présentent une planète complètement dégradée par la présence humaine, où l’on ne peut survivre à la chaleur et à la sécheresse que dans des villes mises sous cloche1. Et encore, cela ne suffit pas : ce sont les humains qu’il faudrait modifier. Si, comme le rappelle Olivier Rey, la notion de cyborg a été introduite (en 1960, par Manfred Clynes et Nathan Kline) avec l’idée de doter les voyageurs intersidéraux de modifications corporelles leur permettant de survivre dans des milieux profondément inhospitaliers, c’est sur la Terre même, selon ces auteurs, que nous aurons besoin de nous transformer en cyborgs. Dans les promesses des transhumanistes, il ne faut pas voir l’annonce, inconsidérée et peu désirable, d’une vie sans fin, mais celle de la nécessité de « kits de survie en environnement hostile2 ».

Faut-il vraiment répondre aux effets dévastateurs de la technique par une fuite en avant vers… encore plus de technique ? Si nous avons rendu la Terre inhabitable, il serait peut-être temps d’apprendre à l’habiter autrement.

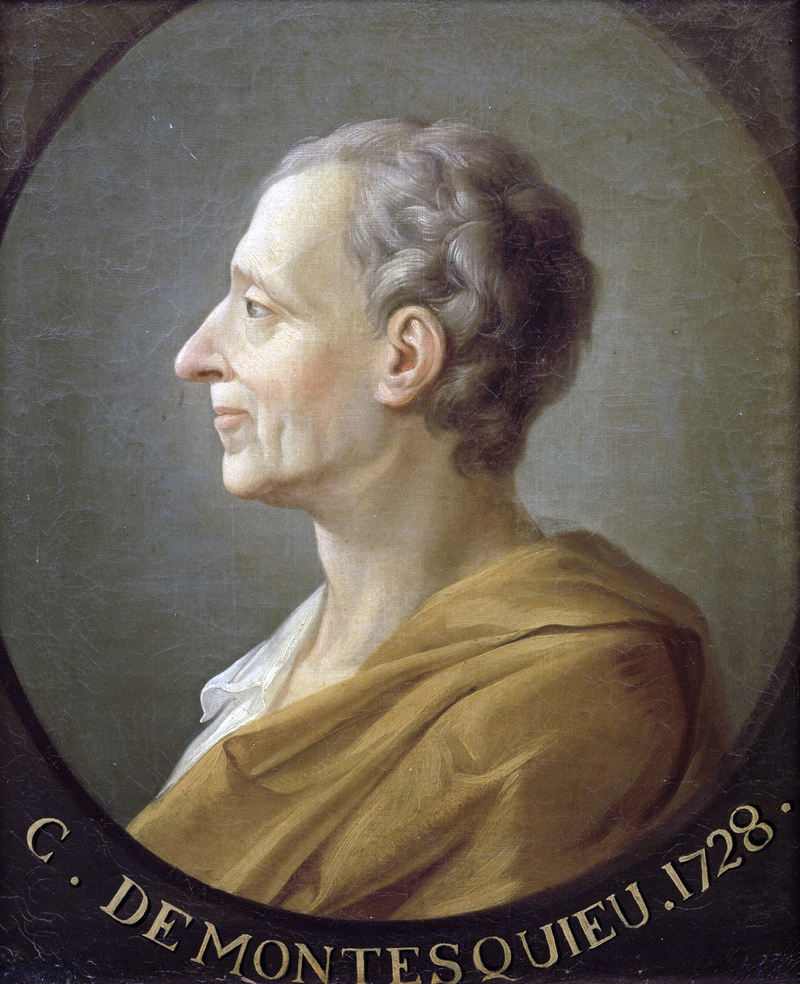

Nous proposons, pour entamer la réflexion, de relire un texte peu connu de Montesquieu. On peut y comprendre à la fois ce qui a changé et ce qui justifie le changement d’appellation de holocène à anthropocène, mais aussi ce qui peut nous aider à continuer à habiter la terre de façon humaine, et non seulement à y survivre.

Montesquieu, au chapitre VII du livre XVIII de L’Esprit des lois, écrit :

Des ouvrages des hommes

Les hommes, par leurs soins et par de bonnes lois, ont rendu la Terre plus propre à être leur demeure. Nous voyons couler les rivières là où étaient des lacs et des marais ; c’est un bien que la nature n’a point fait, mais qui est entretenu par la nature. Lorsque les Perses étaient les maîtres de l’Asie, ils permettaient à ceux qui amèneraient de l’eau de fontaine en quelque lieu qui n’aurait point encore été arrosé, d’en jouir pendant cinq générations ; et comme il sort quantité de ruisseaux du mont Taurus, ils n’épargnèrent aucune dépense pour en faire venir de l’eau. Aujourd’hui, sans savoir d’où elle peut venir, on la trouve dans ses champs et dans ses jardins. Ainsi, comme les nations destructrices font des maux qui durent plus qu’elles, il y a des nations industrieuses qui font des biens qui ne finissent pas même avec elles.

Même si le mot habiter n’y figure pas, c’est bien de cela qu’il s’agit quand il est question de la Terre comme « demeure », et la considération est celle du relativement long terme (cinq générations), avec une insistance sur la durée – les maux qui durent, les biens qui ne finissent pas.

On taxera peut-être ce texte d’un optimisme excessif et naïf : quel est exactement ce « bien » que les hommes auraient fait à la Terre ou qu’elle leur aurait fait ? Montesquieu ne glorifie-t-il pas la destruction de zones humides, que nous nous efforçons de préserver? Cependant, nous voyons bien ce qui n’est plus : ce n’est plus du bien, fût-il contestable, que nous faisons à la Terre, mais, globalement, du mal. On pourrait le qualifier en paraphrasant Montesquieu : « C’est un mal que la nature n’a pas fait, mais qui est poursuivi par la nature ».

Quelle est donc la différence entre les « nations industrieuses », qui ont été capables de rendre « la Terre plus propre à être leur demeure », et les nations industrielles, dont les transformations accélérées rendent la Terre de plus en plus difficilement habitable?

Ce chapitre de Montesquieu propose des éléments de réflexion pour comprendre en quoi consiste le fait d’habiter. Il y est question, sous le titre Des ouvrages des hommes, des travaux d’infrastructure concernant l’écoulement des eaux, une condition essentielle d’une habitation humaine. Il s’agit certes d’une intervention technique, mais pas du tout prométhéenne. Il n’est pas question de conquête, de domination ou de maîtrise de la nature. L’auteur ne suggère pas non plus, dans une perspective baconienne, de fabriquer quelque chose qui n’a pas d’équivalent dans la nature. Les hommes n’ont rien créé de toute pièce, ils ont simplement rendu la Terre plus propre à être leur demeure. Il s’agit plutôt, à la façon d’Aristote, de poursuivre quelque chose qui était là, de compléter ou de perfectionner. Aussi la nature continue-t-elle à agir, alors même que les humains ont cessé d’intervenir : ce « bien » que « la nature n’a point fait » est « entretenu par la nature ». Entre l’homme et la nature, le rapport en est un de coopération et non pas de maîtrise.

C’est aussi que l’intervention n’est pas seulement technique. Les grands travaux évoqués ne relèvent pas de la fabrication technique, mais plutôt de ce que l’on pourrait nommer, anachroniquement, une écologie, une interaction entre les vivants humains et leur milieu. Et cette écologie est politique : pour rendre la Terre plus propre à être leur demeure, les hommes ont eu besoin de « soins » – nous ne pousserons pas l’anachronisme jusqu’à parler de care, mais il y a un peu de cela – et de bonnes lois : voilà la politique.

Ce que Montesquieu présente sous Des ouvrages des hommes n’est ni un acte simplement technique, ni une fonction seulement économique. La Terre n’y est pas présentée comme une ressource à exploiter, mais comme un milieu à habiter, une « demeure ». On peut citer, à ce propos, Karl Polanyi dans La grande transformation : « Ce que nous appelons la Terre est un élément de la nature qui est inextricablement entrelacé avec les institutions de l’homme3 » (la famille, le voisinage, le métier, la croyance).

Or, le plus souvent, quand on envisage les façons de répondre aux problèmes d’habitation liés à l’anthropocène, c’est à partir d’une conception purement technique de la fabrication : modifier le climat par la géo-ingénierie, bâtir des villes, transformer des êtres humains, voire « terraformer » de nouvelles planètes. L’ambition est d’autant plus vaine que nous n’avons pas « formé » la Terre, nous l’avons rendue « plus propre à être notre demeure ». Mais nous semblons avoir oublié comment nous faisions. Il est temps de le réapprendre.

"Ce que nous appelons la Terre est un élément de la nature qui est inextricablement entrelacé avec les institutions de l’homme", Karl Polanyi

- Catherine Larrère

Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Catherine Larrère est professeure émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste de philosophie morale et politique, et elle a notamment publié : Les Philosophies de l’environnement, PUF, 1997, et Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique, Paris, La Découverte, 2015.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre