[Publié initialement dans le Dossier Recherche et rencontre, en mai 2018.]

À quoi servent les congrès scientifiques, et les congrès scientifiques internationaux en particulier? Comment s’explique l’accroissement spectaculaire de ce nouveau mode de communication aux dernières décennies du 19e siècle? Aussitôt que l’Europe retrouva la paix en 1871, leur nombre – plus de 400 jusqu’à la guerre de 1914 – passa d’une quarantaine entre 1870 et 1880, à près de 200, entre 1904 et 1914. Cette courbe de croissance exponentielle, qui correspond à celle des congrès dans tous les domaines confondus de l’activité humaine, tendait à peine s’aplanir, quelque peu avant de s’effondrer, lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Avant 1870, des hommes de sciences se sont bien rencontrés : dans le cadre des académies des sciences nationales, par exemple, et aux assemblées annuelles des quelques associations pour l’avancement des sciences fondées au cours de la première moitié du siècle, en Allemagne (1822), en Grande Bretagne (1831) et aux États-Unis (1848). Même si les dernières accueillaient de plus en plus des participants étrangers, le nombre de ces rencontres était encore insignifiant. Quand, en amont de la Great Exhibition de Londres de 1851, un éminent juriste avait suggéré au Prince Albert de profiter de la présence d’un si grand nombre d’étrangers de compétence et d’autorité pour entamer une harmonisation des législations commerciales, l’idée ne fut pas retenue. Mais vingt-cinq ans plus tard, et par la grande porte, les congrès – dont ceux à contenu scientifique – allaient entrer aux expositions universelles. Les responsables de ces grandes mises en scène du progrès étaient déterminés à faire place aux « performances » auxquelles il était impossible de donner une « apparence matérielle », à savoir : les performances de la pensée, de la créativité humaine, et du génie scientifique des peuples. Quelques congrès s’étaient déjà déroulés lors d’expositions précédentes, mais c’est définitivement à partir de celle de Paris, en 1878, que des congrès furent officiellement intégrés au programme encyclopédique de ces événements.

Il n’est donc pas surprenant que les congrès internationaux allaient choisir, de préférence, le moment et les villes dans lesquelles se tiendraient des expositions universelles, Paris s’y trouvant au premier rang accueillera cinq des dix-sept expositions universelles qui eurent lieu durant l’époque considérée. Cette tendance ne s’explique qu’en partie par les avantages de l’audience garantie d’un grand public, les attractions des expositions et les splendeurs d’une grande ville. Ces congrès répondaient, surtout et prima facie, aux besoins d’une recherche scientifique en pleine expansion, c’est-à-dire de chercheurs déterminés à explorer l’accès à de nouveaux contacts – voire à des perspectives d’une division transnationale du travail – à mesure que de nouvelles théories, des découvertes et de nouveaux défis de recherche apparurent, et que de nouvelles méthodes et de nouveaux équipements devenaient disponibles. Aucun de ces objectifs ne s’éloignait fondamentalement des traditions du scholarship cosmopolite des générations précédentes, mais la pratique de la recherche était en train de se transformer. Elle se professionnalisait, le nombre de scientifiques augmentait, les résultats de leurs travaux circulaient grâce aux revues spécialisées de plus en plus nombreuses. Aussi, le développement des moyens de transport – le train, surtout – rendait les déplacements plus commodes et bien moins onéreux. Une transformation décisive se produisit aussitôt que les contacts débouchèrent sur des projets de coopération inter- et transnationale : il fallait reconnaître que la division du travail exigeait de l’organisation dont, selon les disciplines, l’harmonisation des concepts, des nomenclatures, des unités de mesure, des méthodologies. « What is wanted in science is organization ! », s’exclamait le physiologiste britannique Michael Foster en 1884 lors du Congrès international médical – sans aller aussi loin que d’autres leaders du monde scientifique qui – sans doute impressionnés par l’essor industriel de l’époque – recommandaient, publiquement au moins, de concevoir la recherche scientifique dorénavant comme une « grande entreprise ».

Les préoccupations des congressistes - I : la standardisation

Toujours est-il que la standardisation des outils de recherche et de communication s’avérait difficile; et c'est ce que l’on doit conclure de la place dominante de cette question dans les ordres du jour des congrès.

Un certain nombre de congrès étaient conçus, dès le départ, dans une perspective de continuité; numérotés, ils allaient être organisés à intervalles réguliers. Ainsi les sciences géographiques, en congrès pour la première fois à Anvers en août 1871, eurent leur dixième et dernier congrès international à Rome en 1913. Souvent, dans le cas de ces congrès périodiques, les assemblées plénières confiaient à des comités spécialisés permanents le soin d’élaborer le détail des compromis inéluctables sur la voie menant à une standardisation unifiée. Considérés dans leur ensemble, les discussions, négociations et affrontements qui eurent lieu au cours de ces rencontres, mobilisaient des niveaux d’autorité fort divers : ici, de hauts fonctionnaires et scientifiques d’État qui, lors de la Conférence diplomatique de 1875, avaient mis la dernière main à la Convention internationale du mètre; là, des leaders de la recherche (comme on les nommerait aujourd’hui) universitaire et industrielle – qui selon la légende, s’étaient entendus autour d’un café, en marge du premier Congrès des électriciens à Paris, en 1880, sur le terme et la définition du Ohm1 –, et finalement, les représentants du rank-and-file, prêts à défendre comme des trésors nationaux les termes et les façons de faire dont, dans leur pays, on avait l’habitude de faire usage.

Les préoccupations des congressistes - II : les acquis et le développement du champ scientifique

Il dépendait bien sûr de l’état de la discipline et des orientations de la recherche, si un congrès privilégiait un thème par rapport à un autre, mettait en lumière une percée, essayait d’arbitrer entre écoles concurrentes ou, encore, sondait la recevabilité d’une initiative d’organisation contraignante (impliquant, par exemple, des engagements financiers ou la participation de services publics). Règle générale, et surtout dans les disciplines constituées, on pouvait préférer que les communications s’orientent vers la mise en valeur des acquis et la mise en échec de tendances centrifuges; les dernières décennies du 19e siècle étaient aussi des années d’une « disciplinarisation » croissante, et pas seulement par la mainmise des congrès sur la définition des disciplines. On y rencontre aussi de nouvelles aires de recherche et d’enseignement, des sous-disciplines, et parfois des projets hors norme, qui cherchaient, par l’intermédiaire d’un congrès, à revendiquer une légitimité scientifique qui n’était peut-être pas, a priori, généralement reconnue. Des procédures de filtrage, tel qu’elles étaient pratiquées dans le système de patronage des expositions universelles, pouvaient limiter abus et encombrements, mais toujours est-il que les craintes des effets néfastes d’une fragmentation débridée des connaissances suscitaient, à leur tour, des « voix » insistant vigoureusement sur l’unité du savoir et l’interconnexion fondamentale et vitale de toutes les sciences.

Un congrès pour l’unité des savoirs

Le ralliement en faveur de l’unité des savoirs et la mise en garde contre leur fragmentation atteignit son apogée en septembre 1904 lorsque plusieurs centaines de scientifiques déferlèrent sur une ville du Lower Midwest américain. Saint-Louis allait célébrer le centenaire de l’acquisition de la Louisiane en organisant une exposition universelle, dont le Congrès international des Arts et des Sciences était la principale attraction : 300 communications dans 128 sections distribuées sur une semaine – il s’agissait sans doute d’un des rassemblements scientifiques les plus impressionnants de ce que l’on ne tarderait pas à baptiser le « Mouvement des Congrès ». Les intervenants étaient invités non seulement à présenter leur contribution disciplinaire, l’état de leur discipline et ses priorités de recherche, mais aussi à démontrer – et ceci grâce à un système élaboré de classification – comment tous les savoirs, toutes les disciplines et spécialités s’arcboutaient les uns aux autres pour assurer l’unité et l’universalité des connaissances scientifiques accumulées. De plus, on attendait des conférenciers qu’ils profitent de l’occasion pour rendre visible le scholarship international en état de fonctionner (show[ing] itself really in process).

Taxé de gigantisme, le projet n’avait pas échappé aux critiques, ni sa réussite à une remise en question. Le principal concepteur de cette méga rencontre, Hugo Münsterberg, professeur de psychologie de l'Université Harvard, tout en n’ayant pas sous-estimé les défis, était d’avis que l’essentiel des congrès scientifiques n’était pas, de toute façon, les papers lus en séance, ni même la valeur de leur contribution à l’état des connaissances. C’était les contacts personnels qui se créeraient entre confrères (fellow workers) qui seraient ce qui est le plus important, ainsi que les discussions et les échanges informels auxquels ils donnaient lieu. Il était peut-être, de toute façon, trop demander aux conférenciers que de respecter à la lettre les titres que la classification de Münsterberg leur avait impartis, pour démontrer l’unité des sciences. Max Weber, par exemple, n’avait pas hésité à faire savoir qu’il ne pouvait traiter sous l’angle global souhaité son sujet relatif aux communautés rurales, étant donné l’ancrage profond de ces sociétés dans leur histoire très spécifique.

Il semble que pour bon nombre de la centaine de savants européens n’ayant pas hésité à traverser l’Atlantique2 ont été heureux de poursuivre leurs contacts informels en visitant le pays et ses institutions scientifiques. Il n’est pas certain que le Congrès de Saint-Louis ait vraiment réussi à atteindre le but sous-jacent à toute l’entreprise, à savoir la démonstration que la science américaine avait finalement atteint une maturité qui lui permettrait désormais de rencontrer celle de l’Europe sur un pied d’égalité. Toutes choses égales par ailleurs, même si le doute subsiste quant au prestige gagné au plan international, la rencontre de Saint-Louis avait démontré que les scientifiques américains, en organisant un grand congrès, avaient su assurer la visibilité de leur scholarship.

Une communauté internationale

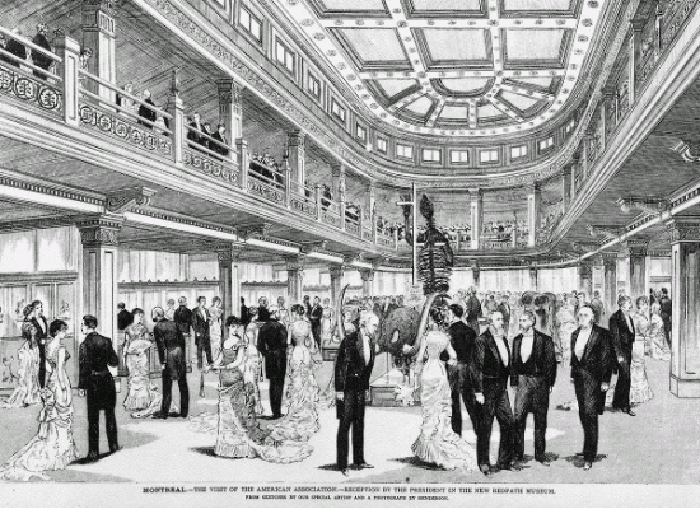

Une bonne vingtaine d’années auparavant, une autre communauté scientifique émergente avait réussi to put itself on the map en accueillant, en grande pompe, l’assemblée annuelle de l’American Association for the Advancement of Science. Ce fut à Montréal en 1882, grâce à des savants Canadiens aussi compétents qu’énergiques, géologues au premier plan, qui en avaient pris l’initiative. L’exploit fut répété en 1884, cette fois en invitant l’Association britannique. L’internationalité y était sans doute quelque peu limitée, mais on aurait tort de sous-estimer l’importance de la visibilité ainsi acquise et du prestige que ces événements apportaient aux scientifiques canadiens sur le plan local et national.

La visibilité que les grands congrès assuraient à la science et à ceux qui la pratiquaient n’allait pas seulement se révéler politiquement importante, tant sur le plan national qu’international, mais l’expérience de ces rassemblements amènera aussi les scientifiques à poser un regard nouveau sur eux-mêmes. Les contacts hors frontières, les conversations, les débats et les collaborations entre confrères qui, auparavant, ne se connaissaient souvent que par l’intermédiaire de publications et de correspondances, débouchaient sur une nouvelle sociabilité, mais ils transformaient aussi la perception des scientifiques de leur propre place en société. L’expérience leur valut de découvrir qu'ils étaient nombreux et de conforter leur conviction d’appartenir à une communauté distincte, unie dans le respect d’une éthique particulière et la poursuite des mêmes objectifs : voilà une élite capable d’indifférence à l’endroit de frontières nationales et dotée d’une solide confiance dans les privilèges et les responsabilités de ses membres. C’est sur ce plan identitaire que les congrès, portes d’accès par excellence au membership, ont laissé l'influence la plus durable, comparée aux évaluations nuancées dont le mouvement d’internationalisation fait l’objet depuis peu.

L’exaltation de la coopération scientifique internationale avait tendance, en fait – à l’époque comme dans l’historiographie -- à masquer les ratés de ce mouvement dont les mérites et bienfaits furent pourtant régulièrement énoncés de vive voix aux solennités accompagnant les congrès. C’est dans les archives plutôt et au fond des « Actes » de congrès que l’on trouve, enfouies, les traces des projets échoués, des discussions délibérément délaissées et des compromis avortés – pour des vétilles parfois, comme l’impossibilité de s’entendre sur une coloration uniforme des cartes stratigraphiques qui en aurait amélioré la lisibilité internationale.

En conclusion

Comme les recherches scientifiques et techniques avancent souvent en tandem, la science et la technologie, dans les sociétés industrielles de l’époque, étaient reconnues comme des facteurs de puissance de premier ordre – et ceci d’autant plus qu’à ce moment-là les rivalités entre grandes puissances allaient en s’engravant. Entrée sur l’échiquier politique à cause même de sa visibilité, la communauté scientifique internationale ne pouvait échapper aux situations délicates qu’en jouant à fond l’indifférence de ses membres à l’endroit des frontières nationales, en se proposant comme zone tampon, comme no man’s land, ou même comme modèle pour un fonctionnement efficace d’un monde juste et pacifique. Après le tournant du siècle encore, en 1906, le Secrétaire de la Royal Society de Londres allait invoquer la possibilité qu’un jour, advenant l’échec de la diplomatie, il incombera aux hommes de science (of science and learning) de sauver la paix du monde. On ne peut dire que, quelques années plus tard, les hommes de science se soient révélés comme étant à la hauteur de ces attentes. Et aucun des congrès qui avaient pourtant été convoqués, pendant les années fastes de l’internationalisation, dans une perspective de continuité, n’a pu poursuivre sa numérotation où il l’avait laissée en 1914.

Quant aux besoins de recherche concernant les différentes formes de rencontres scientifiques, l’évolution des contenus et, surtout, des moyens de communication, a nécessairement affecté la distribution des grands congrès scientifiques, encore que l’on manque d’études approfondies pour en jauger les implications.

Références :

- Anne Rasmussen, « Les Congrès Internationaux liés aux Expositions universelles de Paris (1867-1900) », Mil neuf cent. Cahiers Georges Sorel, 7, 1989, pp. 23-44

- « Les Congrès scientifiques internationaux », B. Schroeder-Gudehus, dir., Relations internationales, no 62, été 1990, pp. 11-211 (numéro spécial)

- Pierre-Gerlier Forest, « Montrer pour démontrer : le Congrès des Arts et des Sciences de l’Exposition universelle de Saint-Louis », Relations internationales, no 46, été 1986, pp. 131-152

- « La fabrique internationale de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 1945 », Wolf Feuerhahn, Pascale Rabault, dir., Revue germanique internationale (Paris, CNRS), no 12, 2010, 258p.

- Les congrès internationaux de 1681 à 1899. Liste complète. Union des Associations internationales, Bruxelles, 1960.

- Brigitte Schroeder-Gudehus

Université de Montréal

Professeure titulaire au Département de science politique de l’Université de Montréal, Brigitte Schroeder-Gudehus a pris sa retraite en 1996, tout en poursuivant ses recherches sur les rapports entre science et politique, et plus particulièrement entre la coopération scientifique internationale et la politique étrangère des États, un sujet qui l’a intéressée depuis sa thèse de doctorat soutenue à Genève en 1966. Elle était, pendant trois ans, de 1989 à 1991, directrice invitée du Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette à Paris. Elle y a travaillé, entre autres, sur la politique des expositions universelles. Elle est membre associé du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre