Depuis l’arrivée du monde numérique, les grandes maisons d'édition commerciales ont augmenté leur contrôle sur le système de la communication savante.

Les maisons d’édition scientifiques commerciales font, depuis longtemps, partie du paysage de la publication scientifique. Déjà, à l'époque victorienne, bon nombre de revues étaient publiées par ces entreprises commerciales, dont les circuits de diffusion étaient réputés plus efficaces que ceux des sociétés savantes.

Bien que les deux types d’éditeurs cohabitent depuis longtemps, peu d’études se sont intéressées à l’importance relative de chaque type d’éditeurs dans l’ensemble des travaux savants publiés et, plus spécifiquement, à l’effet du passage au numérique sur la consolidation du monde de l’édition savante1. Et pourtant les chercheurs auraient tout intérêt à surveiller ce passage qui, s'ouvrant vers le libre accès, laisse aussi entrer des opportunistes puissants.

Effets du numérique : deux hypothèses

D’une façon relativement naïve — ou optimiste —, certains auteurs ont suggéré, à la fin des années 1990, que le numérique représentait la solution aux problèmes budgétaires chroniques des bibliothèques2 — aux prises avec des coupures cycliques, comme on le constate encore à l’heure actuelle — puisqu’il permet de diffuser les connaissances à moindre coût. D’autres auteurs, plus pessimistes, ont plutôt émis l’hypothèse que les modes de diffusion numériques auraient pour effet d’aggraver la situation ou, à tout le moins, de ne pas fournir de solution3. Cette chronique vise à valider ces hypothèses et à mesurer l’importance relative des grands éditeurs savants, à partir de près de 45 millions d’articles indexés dans le Web of Science au cours de la période 1973-2013 4.

Grands éditeurs, grandes bouchées

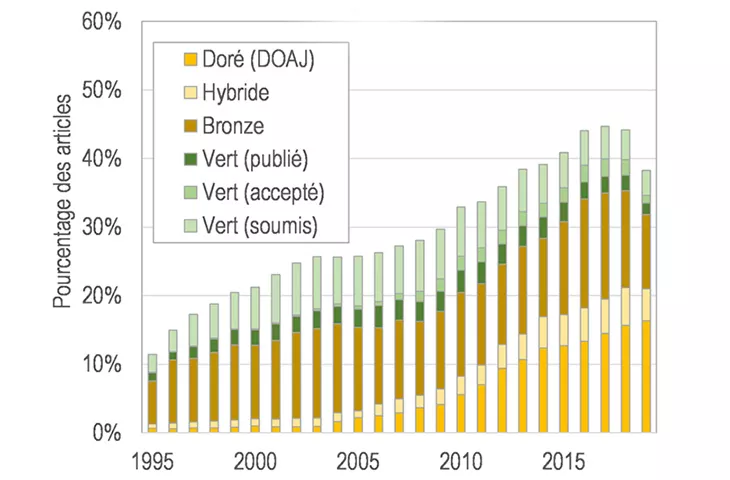

La FIGURE 1 présente, pour chacune des deux grandes familles de disciplines — sciences naturelles et médicales (SNM) et sciences sociales et humaines (SSH) — la proportion d’articles publiés par les 5 plus grands éditeurs savants (en 2013), ainsi que la proportion d’articles publiés par les maisons d’édition ne faisant pas partie du top 5 (« autres éditeurs »). Tant en SNM qu’en SSH, les firmes Reed Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer et Taylor & Francis font partie du top 5. Toutefois, alors que l'American Chemical Society, une société savante, complète le top 5 en SNM, le cinquième éditeur le plus prolifique en SSH est Sage Publications.

Pour chacun des deux domaines, on remarque une baisse importante des articles publiés par les « autres éditeurs », et ce, principalement depuis l'avènement de l'ère numérique dans les milieux des années 1990. Plus spécifiquement, alors que les 5 grands éditeurs ne regroupaient que 20 % des articles en 1973, cette part est passée à 30 % en 1996, en 50 % en 2006, puis à 53 % en 2013. Dans ce domaine, les revues de trois éditeurs comptent pour plus de 47 % de tous les documents en 2013 : Reed Elsevier (24 %), Springer (11,9 %), et Wiley-Blackwell (11,3 %).

Une tendance similaire est observée en SSH. Au cours de la période 1973-1990, les cinq grands éditeurs représentaient moins de 10 % de l’ensemble de la littérature publiée. Toutefois, à partir du milieu des années 1990, leur part a sans cesse augmenté, pour représenter plus de 51 % de l’ensemble des articles publiés en 2013. Ainsi, dans chacun des deux grands domaines de la connaissance, les revues de cinq éditeurs publient plus de la moitié des articles savants.

Les grands éditeurs « investissent » les sciences sociales

Cette part varie toutefois au sein des différentes disciplines (FIGURE 2). Alors que la vaste majorité des articles en arts et en humanités demeure largement publiée dans des revues n’appartenant pas aux cinq grands éditeurs, une tendance tout autre est observée pour les disciplines des sciences sociales. En effet, les sciences sociales, qui comprennent des disciplines telles que la sociologie, l’économie, l’anthropologie, les sciences politiques et études urbaines, ont été investies de façon massive par les grands éditeurs au cours des dernières années.

Alors que les cinq premiers éditeurs représentaient 15 % des articles en sciences sociales en 1995, cette valeur a atteint 66 % en 2013.

En effet, alors que les cinq premiers éditeurs représentaient 15 % d’articles en 1995, cette valeur a atteint 66 % en 2013. Encore pire, les trois éditeurs les plus importants — Reed-Elsevier, Taylor & Francis et Wiley-Blackwell — représentent près 50 % de tous les documents en 2013. La psychologie suit une tendance similaire, avec les cinq premiers éditeurs comptant pour 71 % en 2013, alors que ce pourcentage n’était que de 17 % en 1995.

Pour les arts et les humanités, le coût relativement faible des abonnements, le nombre plus faible d’articles, ainsi que l’importance qu’y jouent les monographies, sont tous des facteurs qui rendent le domaine beaucoup moins intéressant pour les grands éditeurs.

En SNM, la chimie est, sans surprise, le domaine le plus concentré (71 %), puisque l'un de ses éditeurs disciplinaires, l'American Chemical Society, fait partie du top 5. La physique, par contre, suit un modèle différent : après avoir augmenté de 20% en 1973 à 35% en 2000, la tendance s’est depuis stabilisée et elle demeure aujourd’hui la discipline où les cinq premiers éditeurs représentent la plus faible proportion d'articles publiés. L'importance des sociétés savantes en physique (APS, AIP, IOP), du serveur de prépublication arXiv, ainsi que les accords de libre accès tels que SCOAP3, rendrait ce domaine moins rentable et donc moins intéressant pour les éditeurs commerciaux.

Des résultats contre-intuitifs : le numérique et la concentration

Ainsi, depuis l’arrivée du monde numérique, les grandes maisons d'édition commerciales ont augmenté leur contrôle sur le système de la communication savante. Les revenus qu’ils en ont tirés ont, évidemment, suivi une tendance similaire. Par exemple, les profits de Reed-Elsevier ont atteint, en 2012 et en 2013, plus de 2 milliards $US, et ce, grâce à une marge de profits de près de 40% pour sa division Scientific, Technical & Medical5. Des marges de profits similaires ont été obtenues en 2012 par Springer Science+Business Media (35,0%) , et en 2013 par la division Scientific, Technical, Medical and Scholarly de John Wiley & Sons (28,3%) et Taylor and Francis (35,7%).

Toutefois, leur valeur ajoutée a suivi une tendance inverse : alors que dans le monde imprimé, on pouvait faire valoir que leur rôle de composition, d’impression et de diffusion était essentiels, la facilité avec laquelle ces fonctions peuvent être remplies — voire rendues caduques — dans le monde numérique amène la question : mais à quoi servent donc les grands éditeurs? Quelle est la fonction si essentielle qu’ils remplissent pour que la communauté scientifique consente à y consacrer une part croissante des budgets de nos universités? Bien que l’on puisse avancer que les éditeurs prennent en charge l’évaluation des manuscrits, il ne faut pas oublier que ce sont les chercheurs qui effectuent l’examen par les pairs... gratuitement. Par conséquent, cette étape essentielle au contrôle de la qualité de la recherche n’est pas une valeur ajoutée par les éditeurs, mais bien par la communauté scientifique elle-même.

Quelques rebelles

La communauté scientifique est de plus en plus sensible au comportement abusif de certains éditeurs à but lucratif. En 2012, la campagne The Cost of Knowledge, entamée par le mathématicien Timothy Gowers, protestait contre le modèle d’affaires d’Elsevier et demandait aux chercheurs de boycotter ses revues en cessant de soumettre et d’évaluer. D’une façon analogue, plusieurs bibliothèques universitaires, y compris l'Université de Californie6 et Harvard7, ont menacé de boycotter les grands éditeurs à but lucratif, tandis que d'autres, telles que l'Université de Constance en Allemagne, ont simplement annulé tous les abonnements à Elsevier, puisqu’elle n’était pas en mesure de suivre leur politique agressive de prix, soit une augmentation de 30% sur cinq ans8.

Les raisons de la dépendance

Mais ce sont des exceptions. Malheureusement, les chercheurs sont encore très dépendants des éditeurs et ce, essentiellement pour une raison symbolique : l’attribution du « capital académique » et du prestige. Les jeunes chercheurs doivent publier dans les revues prestigieuses, souvent associées aux grands éditeurs, pour obtenir leur permanence, alors que les chercheurs établis doivent faire la même chose afin de conserver leur financement. Dans ce contexte, publier dans une revue de Elsevier ou de Springer — souvent synonyme de revue internationale — « compte » bien davantage que de publier dans une revue « indépendante », locale ou nationale qui, pourtant, est beaucoup moins dispendieuse et, dans le monde numérique, est tout aussi bien diffusée qu’une revue des grands éditeurs.

Les chercheurs sont encore très dépendants des éditeurs et ce, essentiellement pour une raison symbolique : l’attribution du "capital académique" et du prestige.

Notes et références :

- 1. Brock WH. (1980). The Development of Commercial Science Journals in Victorian Britain. In Meadows AJ, editor. Development of Science Publishing in Europe, Amsterdam: Elsevier Science Publishers; 1980. pp. 95-122.

- 2. Abramson A. "Solutions for Delivering Digital Content in the New Academic Enterprise". Library Hi Tech News. 2000;17(1); McGuigan GS, Russell RD. "The business of academic publishing: A strategic analysis of the academic journal publishing industry and its impact on the future of scholarly publishing". Electronic Journal of Academic and Special Librarianship. 2008; 9(3).

- 3. Solomon DJ. "Talking past each other: making sense of the debate over electronic publication". First Monday. 2002;7(8); Halliday L, Oppenheim C. "Developments in digital journals". Journal of Documentation, 2001;57(2): 260–283.

- 4. En effet, le Web of Science de la firme Thomson Reuters indexe, en plus des métadonnées sur les articles, leurs auteurs, et leurs citations, le nom de la maison d’édition—équivalent en langue française du publisher—de chaque numéro de revue qu’il indexe.

- 5. Compilation effectuées par les auteurs à partir des rapports annuels : http://www.reedelsevier.com/investorcentre/pages/home.aspx

- 6. Howard J. "U. of California tries just saying no to rising journal costs". The Chronicle of Higher Education. 8 juin 2010.

- 7. Sample I. "Harvard University says it can’t afford journal publishers’ prices". The Guardian. 24 avril 2012.

- 8. Voir : University of Konstanz. More expensive than science allows. Press release No. 28 of 26 March 2014, et Vogel G. German University tells Elsevier ‘no deal’. Science Insider. 27 mars 2014.

- Vincent Larivière, Stefanie Haustein et Philippe Mongeon

Université de Montréal

Vincent Larivière est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, professeur adjoint à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, membre régulier du CIRST et directeur scientifique adjoint de l’Observatoire des sciences et des technologies. Ses recherches portent sur les caractéristiques des systèmes de recherche québécois, canadien et mondial, et sur la transformation, dans le monde numérique, des modes de production et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en science, technologie et société (UQAM), d’une maîtrise en histoire (UQAM) et d’un doctorat en sciences de l’information (Université McGill).

Stefanie Haustein est chercheuse postdoctorale à la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante de l’Université de Montréal et analyste de recherche pour la firme Science-Metrix. Ses travaux actuels portent sur l’utilisation des médias sociaux dans la diffusion des connaissances scientifiques et, plus spécifiquement, sur la signification des indicateurs – communément appelés altmetrics – basés sur de telles plateformes. Elle est titulaire d’une maîtrise en histoire, philologie américaine et sciences de l’information, et d’un doctorat en sciences de l’information de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf en Allemagne.

Philippe Mongeon est étudiant au doctorat en sciences de l’information à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal. Il détient un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu’une maîtrise en sciences de l’information. Ses travaux de maîtrise se sont intéressés aux impacts de la fraude scientifique sur la carrière des coauteurs, et sa recherche doctorale porte sur les pratiques de signature des articles scientifiques et des brevets d’invention. Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.

Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre