En parallèle avec ces coupes et réorientations de financement, on remarque également une certaine tendance à la concentration des fonds de recherche dans une « élite » de chercheurs et étudiants, qui reçoivent une part de plus en plus grande du financement disponible.

Vincent Larivière

Université de Montréal

Chronique : Les mesures de la recherche

Des coupes « concentrées »

Avec la saison des demandes de subventions qui s’amorce, il est approprié de réfléchir sur la façon dont le financement de la recherche est octroyé au Canada et, plus particulièrement, sur la distribution des montants reçus par les différents chercheurs1. Bien qu’il y ait de plus en plus de professeurs-chercheurs dans les universités canadiennes, les fonds pour lesquels ils seront en compétition cet automne sont de moins en moins importants. En effet, selon Le Devoir du 1er août 2013, les données de Statistique Canada indiquent une réduction des budgets d’Ottawa pour les sciences de 3,3 % pour l’année financière 2013-2014. Cette diminution s’ajoute à celles des années passées, totalisant 13 % en quatre ans, et touche particulièrement les organismes subventionnaires et les universités.

En parallèle avec ces coupes et réorientations de financement, on remarque également une certaine tendance à la concentration des fonds de recherche dans une « élite » de chercheurs et étudiants, qui reçoivent une part de plus en plus grande du financement disponible. Au CRSH, par exemple, lors de la refonte des programmes de 2011, alors que le programme des Subventions ordinaires de recherche a été remplacé par le programme des Subventions savoir, le montant total pouvant être demandé par un chercheur est passé de 250 000 $ sur 3 ans (avec un maximum de 100 000 $ par année) à un demi-million sur 5 ans et un maximum de 200 000 $ par année. Ainsi, les chercheurs financés peuvent recevoir des montants qui sont de plus en plus élevés, même si le budget total n’a pas bougé, voire a diminué. Cela se répercute bien évidemment sur les taux de succès. En effet, celui-ci est passé de 37 % en 2011-2012 – la dernière année du programme des Subventions ordinaires de recherche – à 27 % en 2012-2013 , première année du programme des Subventions savoir!

Au CRSH, par exemple, les chercheurs financés peuvent recevoir des montants qui sont de plus en plus élevés, même si le budget total a diminué.

Les étudiants des cycles supérieurs ne sont pas en reste : alors que les bourses doctorales « ordinaires » offertes par les organismes subventionnaires fédéraux sont de 20 000 $ annuellement – sans impôt –, une nouvelle classe de bourses a été créée en 2004 – les bourses d’études supérieures du Canada –, d’une valeur de à 35 000 $ annuellement, suivie en 2008 des bourses Vanier, d’une valeur de 50 000 $ annuellement. Ainsi, cette tendance à la concentration touche également les étudiants et, en contexte de financement stable, réduit le nombre de ceux pouvant être financés.

À quel niveau la recherche est-elle concentrée?

Une simple analyse de bases de données publiques des trois conseils subventionnaires fédéraux nous montre que ces derniers concentrent les fonds qu’ils octroient à différents niveaux. Au CRSH, le 10 % des chercheurs canadiens les plus financés accumule 80 % du financement total; aux IRSC, ce 10 % obtient 50 %, et au CRSNG2, 57 %. À l’échelle québécoise – conseils fédéraux et fonds provinciaux pris ensemble –, le financement est légèrement moins concentré, avec le 20 % des chercheurs les plus financés obtenant 80 % du financement en sciences sociales et humaines, 50 % du financement en santé et 57 % du financement en sciences naturelles et génie3. Sans doute plusieurs seront-ils surpris de constater que les fonds des sciences sociales et humaines sont plus concentrés que ceux des sciences naturelles et génie et des sciences de la santé…Mais qu’en est-il de la relation entre le financement reçu par les chercheurs et leurs résultats de recherche? Ceux qui reçoivent ces parts plus importantes du financement sont-ils effectivement plus productifs et ont-ils un impact plus élevé que ceux ayant moins de financement? Et si oui, dans quelle mesure le sont-ils?

La présente chronique s’attaque à cette question, à partir de données sur les subventions de recherche reçues par l’ensemble des chercheurs québécois (N˜13 000) qui ont été compilées dans le Système d’information sur la recherche universitaire (SIRU), ainsi que les données sur les publications scientifiques indexées par le Web of Science (WoS) de Thomson Reuters, pour la période 2000-2010.

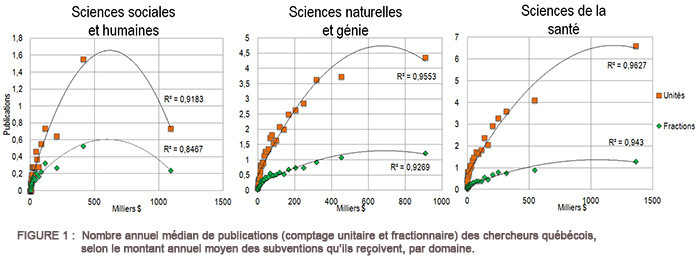

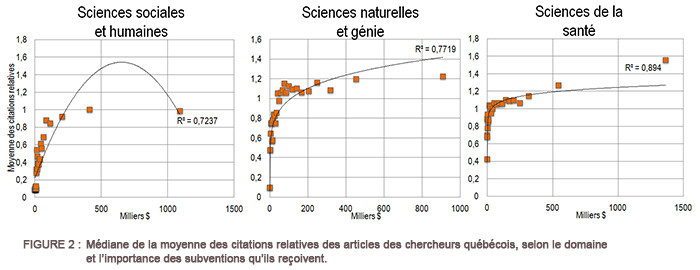

Deux indicateurs sont utilisés : 1) le nombre d’articles publiés en comptage unitaire et en comptage fractionnaire, c’est-à-dire un comptage où l’on divise par le nombre d’auteurs; et 2) la moyenne des citations relatives, indicateur qui normalise les citations reçues par un article, par le nombre moyen de citations reçues par les articles publiés dans la même spécialité pour la même année. Alors que la première mesure est généralement considérée comme un indicateur de l’activité de recherche, la seconde en est une de leur impact scientifique.

Les chercheurs sont ici regroupés en classes d’un nombre équivalent, selon l’importance du financement qu’ils ont obtenu. Évidemment, les précautions d’usage relatives aux sciences sociales et humaines s’appliquent : 1) les données ne comptent que les articles dans des revues à comité de pairs recensées dans le WoS et, en conséquence, excluent les livres, et 2) elles sous-estiment les articles publiés en français, spécialement dans les revues locales. Dans l’ensemble, les figures qui suivent sont basées sur 11 359 977 162 $ CA en subventions obtenues, 97 222 articles publiés et 1 732 944 citations reçues par l’ensemble des professeurs d’universités québécoises.

Les figures qui suivent sont basées sur 11 359 977 162 $ CA en subventions obtenues, 97 222 articles publiés et 1 732 944 citations reçues par l’ensemble des professeurs d’universités québécoises.

Plus, c’est moins

La figure 1 présente, pour chacune des grandes familles disciplinaires, la relation entre la classe de financement annuel obtenu et le nombre d’articles (comptage fractionnaire et comptage unitaire). Dans chacun des domaines, on remarque un plafonnement, voire une baisse, du nombre de publications associé aux classes les plus élevées de financement reçu.

Plus spécifiquement, en sciences sociales et humaines, alors que le nombre annuel médian de publications auxquelles ont contribué les chercheurs recevant aux alentours de 450 000 $ est de 1,6 article (0,53 en comptage fractionnaire), le groupe le plus financé – plus d’un million annuellement – ne contribue qu’à 0,75 article (0,25 en comptage fractionnaire).

En sciences naturelles et génie, la situation est similaire : la classe la plus élevée de financement (autour de 900 000 $ annuellement) publie 4,4 articles (1,2 en comptage fractionnaire), contre 3,7 articles (1,1 en comptage fractionnaire) pour la seconde classe, qui, elle, reçoit la moitié moins de financement.

Enfin, les sciences de la santé ne font pas exception : les chercheurs recevant 1,4 million annuellement contribuent 6,6 articles (1,3 en comptage fractionnaire), contre 4,1 articles (0,9 en comptage fractionnaire) pour ceux recevant 550 000 $.

En somme, dans chacune des trois grandes familles disciplinaires, on observe une croissance rapide du nombre de publications dans les classes de montants plus petits, croissance qui devient de plus en plus faible au fur et à mesure que le financement augmente. Dans chaque cas, la courbe de tendance obtenant le meilleur accord avec les données, tel que mesuré avec le R2, est la polynomiale de second degré (ou fonction quadratique), ce qui suggère non seulement un rendement décroissant, mais un déclin de la production associé à un financement plus élevé.

Mais qu’en est-il de l’impact des recherches? On pourrait arguer que, même si la concentration des subventions génère des rendements décroissants en termes de « quantité » de travaux publiés, les découvertes qu’elles amènent ont un impact si élevé qu’il justifie cette concentration.

La figure 2 montre, pour les mêmes familles de disciplines et classes de financement, la valeur médiane obtenue en termes de moyenne des citations relatives. On y remarque une tendance similaire à celle notéea pour les publications : alors que l’impact des recherches augmente rapidement pour les classes de financement situées à moins de 100 000 $ environ, il augmente de façon beaucoup plus lente lorsque le financement annuel obtenu est au-delà de 100 000 $. Et alors qu’en sciences sociales et humaines et en sciences naturelles et génie, la classe obtenant le financement le plus élevé a un impact similaire à celui de la seconde classe la plus financée, en sciences de la santé on remarque que l’impact continue à augmenter pour les deux classes obtenant le financement le plus important. Cela suggère que dans cette dernière discipline, la concentration des ressources financières amène effectivement un certain gain en termes d’impact scientifique. Enfin, bien que la fonction quadratique produise le meilleur accord avec les données en sciences sociales et humaines, la fonction de puissance ayant un exposant inférieur à 1 – synonyme d’un rendement décroissant – s’accorde davantage avec les tendances observées dans les deux autres disciplines.

Mieux vaut distribuer l’intelligence…

En somme, tant du point de vue de la quantité d’articles produits que de celui de leur impact scientifique, la concentration des ressources financières entre les mains d’une soi-disant « élite » de chercheurs génère des rendements décroissants. Évidemment, la recherche et son financement sont bien davantage qu'une course aux publications et aux citations! Mais dans un contexte où les ressources financières qui y sont dévolues sont en déclin, il importe de se demander si la façon dont ce financement est réparti favorise le développement collectif. Les chiffres que nous avons présentés plus haut répondent à cela par la négative : une distribution de fonds plus égalitaire génèrerait des gains collectifs plus importants, comme deux collègues de l’Université d’Ottawa l’ont montré récemment pour quelques disciplines des sciences naturelles dans la revue PLOS ONE4. Une analyse multivariée permettrait évidemment de voir quels autres facteurs jouent un rôle dans ces tendances5– tels le genre des chercheurs, leur âge ou leur spécialité disciplinaire.

Aussi, ces politiques semblent oublier qu’il existe une certaine part de hasard – ou sérendipité – associée aux découvertes scientifiques; qu’on ne peut, par conséquent, pas tout contrôler, et qu’en finançant le plus de chercheurs possible afin qu’ils poursuivent leurs travaux, on augmente les chances que certains d’entre eux réalisent des découvertes majeures. Bref, sans que nous tombions dans la suggestion extrême de financer tous les chercheurs6, les données empiriques montrent que les politiques basées sur la concentration des ressources entre les mains d’une élite sont mal avisées et n’optimisent nullement le rendement collectif.

Notes :

- 1. Je remercie vivement Christine Brodeur, détentrice d'une maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal, pour son aide dans la compilation des données, et Yves Gingras pour ses suggestions.

- 2. Compilations effectuées par l’OST à partir des données sur les résultats des concours de chacun des conseils, ainsi qu’avec l’Almanach de l'enseignement postsecondaire de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université.

- 3. La distribution de la concentration du financement, des publications et des citations, à l’échelle québécoise, est indiquée dans V. Larivière, B. Macaluso, É. Archambault et Y. Gingras (2010). « Which scientific elites? On the concentration of research funds, publications and citations » [pdf], Research Evaluation, 19(1): 45-53.

- 4. J.-M. Fortin et D.J. Currie (2013). « Big Science vs. Little Science: How Scientific Impact Scales with Funding », PLOS ONE 8(6): e65263.

- 5. Voir : V. Larivière, É. Vignola-Gagné, C. Villeneuve, P. Gélinas et Y. Gingras (2010), « Financement, productivité et impact scientifique des chercheurs québécois selon le genre » [pdf], dans Institut de la statistique du Québec, Compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique au Québec, édition 2010, pp. 37-56.

- 6. R. Gordon et B.J. Poulin (2009), « Cost of the NSERC Science Grant Peer Review System Exceeds the Cost of Giving Every Qualified Researcher a Baseline Grant », Accountability in Research: Policies and Quality Assurance, 16(1): 13-40.

- Vincent Larivière

Université de Montréal

Vincent Larivière est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, professeur adjoint à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, membre régulier du CIRST et directeur scientifique adjoint de l’Observatoire des sciences et des technologies. Ses recherches s’intéressent aux caractéristiques des systèmes de la recherche québécois, canadien et mondial, ainsi qu’à la transformation, dans le monde numérique, des modes de production et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en Science, technologie et société (UQAM), d’une maîtrise en histoire (UQAM) et d’un Ph.D. en sciences de l’information (Université McGill).

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre