La science est une activité collective. On le sait, on le perçoit, mais encore faut-il pouvoir toiser ces pratiques multiformes, pluridisciplinaires, intersectorielles et mondialement distribuées. À l’heure des réseaux numériques, les chercheurs, comme les autres citoyens, sont passés au mode hypercollaboratif.

La science comme activité collective

La science comme activité collective

La science est une activité collective. On le sait, on le perçoit, mais encore faut-il pouvoir toiser ces pratiques multiformes, pluridisciplinaires, intersectorielles et mondialement distribuées. À l’heure des réseaux numériques, les chercheurs, comme les autres citoyens, sont passés au mode hypercollaboratif.

L’une des expressions les plus formelles de cette activité collective – et donc mesurable – est la copublication, soit l’acte de signer un document savant (article, acte de conférence, chapitre de livre, monographie, etc.) à plus d’un auteur. À ces chercheurs sont également associées des adresses institutionnelles qui figurent dans le document. Étant indexées dans les bases de données bibliographiques utilisées pour les études bibliométriques, ces adresses permettent de mesurer la présence et l’intensité des liens entre les universités, les industries et les gouvernements, ou entre les villes, les provinces ou les pays.

Bien que la copublication soit une tendance lourde depuis le début du 20e siècle, on note une augmentation substantielle de cette pratique au cours des dernières décennies, et ce, dans tous les domaines sauf les humanités1. Par exemple, au Québec en 2011 (toutes disciplines confondues), 94 % des articles comptaient plus d’un auteur (pour une moyenne de 21,7 auteurs par article), 79 % comptaient plus d’une institution (pour une moyenne de 5,4 institutions par article) et 48 % étaient coécrits avec un partenaire étranger, hors-Canada.

Parmi les facteurs expliquant cette augmentation de la collaboration-copublication, on compte le coût toujours plus élevé des instruments scientifiques – qui sont de plus en plus volumineux et chers – et l’apparition de nouvelles technologies de communication qui, à certains égards, rendent les distances moins importantes. La mise en place par les universités, fonds subventionnaires et autres organismes gouvernementaux, de programmes favorisant la collaboration n’est également pas étrangère à cette tendance.

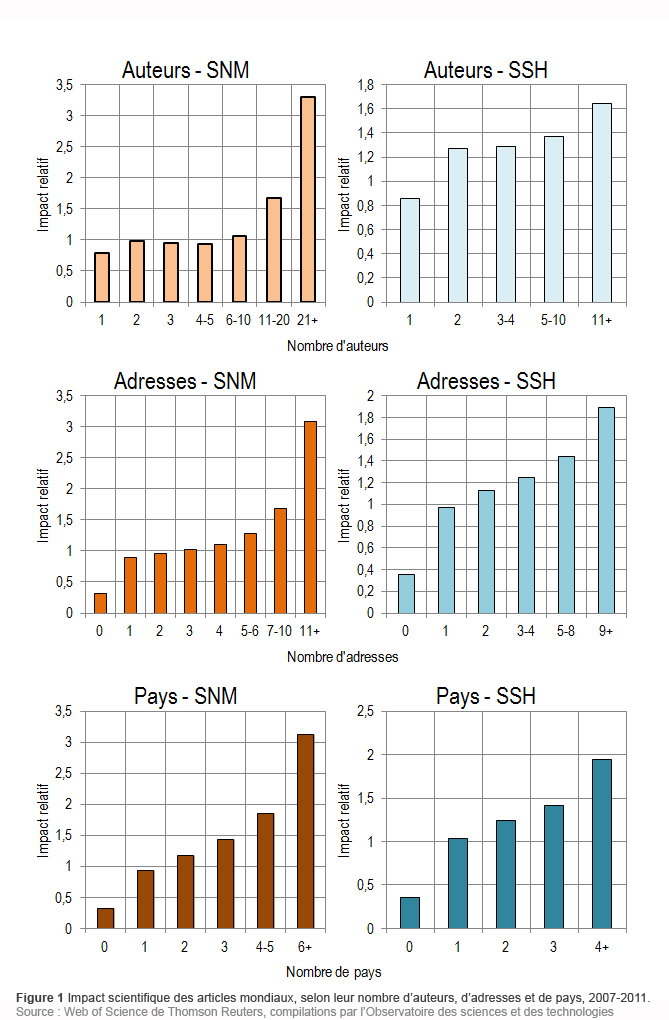

Nous exposons ici certains résultats concernant « l’avantage » de la collaboration pour la publication d’articles, en termes d’impact scientifique, tel que mesuré par les citations reçues. Trois indicateurs de collaboration seront analysés ici, pour l’ensemble des articles mondiaux – plus de 5 millions – écrits entre 2007 et 2011 : le nombre d’auteurs, le nombre d’institutions signataires et le nombre de pays. Les données sont présentées pour deux grands domaines : les sciences naturelles et médicales (SNM) et les sciences sociales et humaines (SSH).

Les autocitations

Il est logique de penser que plus le nombre d’auteurs (d’institutions ou de pays) apparaissant dans un article est élevé, plus le nombre de citations, et particulièrement d’autocitations, sera également important. Par exemple, si un article compte un seul auteur et que celui-ci (auto)cite l’article une fois, il accumule une citation. Par contre, un article signé à 10 auteurs, et où chacun des auteurs cite l’article une fois, accumulera pour sa part 10 citations. Ces autocitations, qui comptent pour entre 10 % et 20 % des références, selon les disciplines, sont vues par certains comme un moyen « facile » pour les auteurs d’augmenter leur impact scientifique; pour d’autres, elles sont le reflet de l’aspect cumulatif de la recherche : les auteurs bâtissent nécessairement leurs recherches courantes sur les travaux qu’ils ont menés précédemment. Peu importe les raisons – légitimes ou non –, les articles ayant un plus grand nombre d’auteurs reçoivent effectivement une plus grande proportion d’autocitations.

Dans les résultats qui suivent, on a retiré de l’analyse chaque citation où l’un des auteurs de l’article cité se trouvait dans la liste d’auteurs de l’article. Ainsi, si un article A coécrit par « John Smith » (par exemple, en tant que 7e auteur sur 12) est cité par un article B, où Smith est le 3e auteur sur 6, cette citation ne sera pas comptabilisée dans les citations reçues par l’article A. L’impact ainsi mesuré devient donc indépendant de l’effet des autocitations et de son amplification par le nombre d’auteurs.

Un plus grand impact scientifique, peu importe le type de collaboration

La figure 1 ci-dessous montre la relation entre le nombre d’auteurs, le nombre d’adresses, le nombre de pays et l’impact relatif des articles. Cet indicateur d’impact prend en compte la spécialité dans laquelle les articles sont publiés – toutes les spécialités n’ont pas le même volume de citations – et normalise donc le nombre de citations reçues par la moyenne des citations reçues par les articles de cette spécialité. Ainsi, lorsque l’impact relatif obtenu se situe en-dessous de 1, les articles obtiennent en moyenne un impact sous la moyenne mondiale des spécialités dans lesquelles ils sont publiés, et inversement lorsqu’il est au-dessus.

On voit que l’impact moyen des articles augmente avec le nombre d’auteurs, d’adresses et de pays. Toutefois, cette augmentation n’est pas linéaire, particulièrement en SNM. En effet, alors que les articles à 5 auteurs et moins obtiennent un impact en-dessous de la moyenne, l’impact des articles à 6-10 auteurs est légèrement au-dessus de la moyenne et celui des articles ayant de 11 à 20 auteurs et de ceux ayant 21 auteurs et plus ont respectivement un impact de 70 % et de 230 % supérieur à la moyenne! Une tendance similaire est observée pour le nombre d’adresses et de pays, bien qu’un plus petit nombre d’adresses et de pays soit nécessaire pour qu’un impact bien au-delà de la moyenne soit observé. Le gain en termes d’impact obtenu par les articles en collaboration est moins marqué en SSH. En effet, les articles situés dans la plus haute classe de nombre d’auteurs en SSH (11 auteurs et plus) obtiennent un score qui n’est que de 60 % supérieur à la moyenne. Aussi, alors qu’il faut, en moyenne, avoir au moins entre 6 et 10 auteurs pour obtenir un impact relatif supérieur à 1 en NMS, ce score s’obtient en SSH dès que l’on a 2 auteurs et plus. La tendance est similaire en termes de nombre d’adresses et de pays.

On voit que l’impact moyen des articles augmente avec le nombre d’auteurs, d’adresses et de pays. Toutefois, cette augmentation n’est pas linéaire, particulièrement en SNM. En effet, alors que les articles à 5 auteurs et moins obtiennent un impact en-dessous de la moyenne, l’impact des articles à 6-10 auteurs est légèrement au-dessus de la moyenne et celui des articles ayant de 11 à 20 auteurs et de ceux ayant 21 auteurs et plus ont respectivement un impact de 70 % et de 230 % supérieur à la moyenne! Une tendance similaire est observée pour le nombre d’adresses et de pays, bien qu’un plus petit nombre d’adresses et de pays soit nécessaire pour qu’un impact bien au-delà de la moyenne soit observé. Le gain en termes d’impact obtenu par les articles en collaboration est moins marqué en SSH. En effet, les articles situés dans la plus haute classe de nombre d’auteurs en SSH (11 auteurs et plus) obtiennent un score qui n’est que de 60 % supérieur à la moyenne. Aussi, alors qu’il faut, en moyenne, avoir au moins entre 6 et 10 auteurs pour obtenir un impact relatif supérieur à 1 en NMS, ce score s’obtient en SSH dès que l’on a 2 auteurs et plus. La tendance est similaire en termes de nombre d’adresses et de pays.La collaboration amène toutefois son lot de problèmes, associés à la responsabilité des résultats de recherche, par exemple – nous en reparlerons dans une chronique ultérieure…

Ces résultats montrent que, dans l’ensemble, la recherche menée en collaboration résulte en un taux de citations plus élevé.

Références :

- 1. Voir, à ce sujet : V. LARIVIÈRE, Y. GINGRAS, É. ARCHAMBAULT (2006), « Canadian collaboration networks: A comparative analysis of the natural sciences, social sciences and the humanities », Scientometrics, 68 (3): 519-533.

- 2. Pour plus de détails sur ces hypothèses, voir : D. de BEAVER (2004), « Does collaborative research have greater epistemic authority? », Scientometrics, 60 (3): 399-408, et K.B. WRAY (2002), «The epistemic significance of collaborative research », Philosophy of Science, 69 (1): 150-168.

- 3. Par exemple, plus de 1000 chercheurs ont signé l’un des articles liés à la découverte du boson de Higgs.

- Vincent Larivière

Université de Montréal

Vincent Larivière est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, professeur adjoint à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, membre régulier du CIRST et directeur scientifique adjoint de l’Observatoire des sciences et des technologies. Ses recherches s’intéressent aux caractéristiques des systèmes de la recherche québécois, canadien et mondial, ainsi qu’à la transformation, dans le monde numérique, des modes de production et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en Science, technologie et société (UQAM), d’une maîtrise en histoire (UQAM) et d’un Ph.D. en sciences de l’information (Université McGill).

Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.

Vous aimez cet article?

Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.

Devenir membre

Commentaires

Articles suggérés

Infolettre